【この投稿は・・・】

教材データベース委員会は、委員会のたびに委員から新たな提案が出されたり、テスト版を検討したりします。その都度、水面下ではデータベースの姿が変わったり新たな作業が進められたりしています。そのため、「仕上がり」状態の広報ではありませんが、「番組宣伝」のつもりで進行中の活動を紹介します。

【今年の作業が目指すところ】

コンピュータの世界では、昔から、規格や概念の段階を数字を使って表してきました。「Web2.0」や「USB3.0」などはご存じの方が多いと思います。これに倣えば、今年度できる新版は「データペース 2.0」と呼べるものになりそうです。使っていただけば、本当に概念・システムの進化が感じられるでしょう(かなり大風呂敷です)。

昨年度までに完成したデータベースの骨格は、「団扇の骨」形です。骨の先がデータで、柄を握るのがユーザ(児童・生徒)です。全てのデータになるべく効率的に到達できるよう工夫はしていますが、これだと結局、ユーザーはバラバラのデータと1対1で向き合うだけなのです。

そこで、蜘蛛の巣のように団扇の骨から骨へ細かな糸が繋がったら、子どもたちの調査がスムーズになると思いませんか? もし、複数の団扇ユーザが相互に情報交換ができたらどうでしょう? さらに、個々の団扇のユーザーさんから「団扇職人たち」にリクエストや「お叱り」「いいね!」が届いたら、団扇の進化も速くなるはずです。

このように、情報が「複線的」「双方向的」に交換され、児童・生徒が「自分で作戦を立てて」「協働的」に進む学びの伴走者にふさわしいデータベース、それが「2.0世代」のイメージです。

【いま、ココ】

とりあえず、一番最初の「蜘蛛の巣のように骨と骨を繋ぐ糸」は、すでにテスト版が動いています。それをサポートする用語解説の準備も始まりましたので、たぶん今年度中に実装できるでしょう。

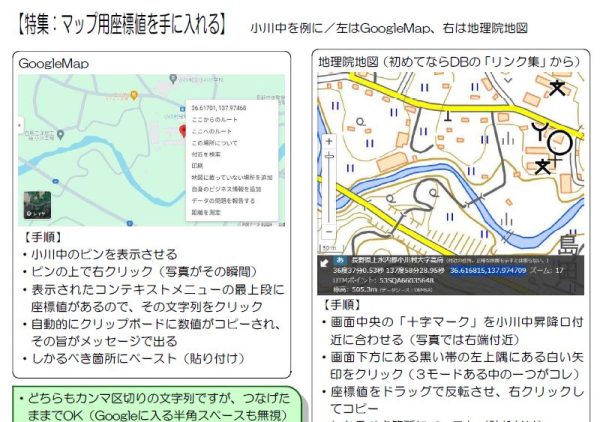

さらに、「そのデータの所在地」を地図上に示すことも「できるんじゃないかな・・・(個人の見解です)」と思っています。

その他の細かな改良も加えつつ、新しい地平に踏み出すデータベースの新機能に、どうぞご期待ください。

【写真】「地図座標づくりマニュアル」的なもの(「まとめ」から)

教材データベース委員長:遠藤公洋(小川中)